普通、人は〈美しいもの〉〈温かいもの〉〈正しいもの〉を求めて感動するようですが、わたしの場合はそれが全くでんぐり返っていました。pp.3-4

平山夢明先生ってどんな顔してるんだろって検索すると驚くほど人のよさそうな普通のおっちゃんの顔が出てきて、びっくりするよね。何回検索しても何回もびっくりしちゃう。

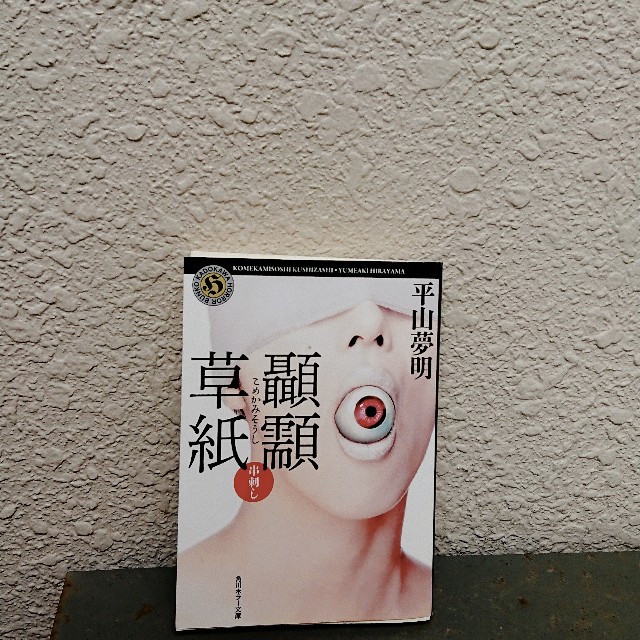

平山夢明『顳顬草紙 歪み』(KADOKAWA 2015年)の話をさせて下さい。

【概要】

ある時、夜中に高野は、半睡半覚で気が付くと腕が伸びていた。

腕は壁を抜けて自宅の外まで達し、なにかを掴んだ「腕の魂」。

勉強に集中できなくなる度に決まって現れる、自分の姿によく似た幻影「ベンキョーに負ける」。

山で道を誤った男は近くの小屋に宿泊した。女が暮らしているその小屋では、決してみてはならないものがある「砂人魚」。

幽霊でも人間の狂気でもない、解釈不可能の恐怖体験談を描く。

戦慄の怪談実話、第2弾。

裏表紙より

【読むべき人】

・実話怪談好きな人

・実話怪談の中でも不思議系が好きな人

・気持ち悪い文章読みたい人:平山先生の文章は総じて綺麗で気持ち悪くて読み易いので最高

【感想】

本シリーズの1巻である「串刺し」の記録でも書いたように、本書の存在を知ったのは、新静岡セノバのジュンク堂である。表紙を見せた状態で本棚に並んでいた。から、平山先生の新作なのかな~となんとなく思っていたら、そうでもなかったとう。

あの本屋には間違いなく「奇書が読みたいアライさん」よろしく「奇書が読みたい■■さん」がいるんだけれども、絶対アイツの仕業だと思うわ。オカルトコーナーだけやたらめったら凝ってるし。「東京怪奇酒」とかもアイツの紹介で知ったし。その人が薦めてくる本、間違いなく外さないんだよねぇ・・・。

じゃあ本書をジュンク堂で買ったのか・・・というと・・・ごめんなさい・・・・ヤフオクのブックオフで買いました・・・ブックオフも同じくらい好きだからさ・・・お金もないしさ・・・まぁそのさ・・・ブックオフには今後20年はいてもらわないと僕の生命が・・・。

本作では単なる〈霊のしわざ〉では終われないような奇妙な話を詰め込んでみました。p.6

前巻同様そんな本書は幽霊!!とは言い切れねえ!!!でも人間!!!とは言い切れねえ!!!といった具合の実話怪談集。

なので出てくる話がどれもこれも初めて聞くような話でとても面白い。やっぱりジュンク堂のアイツが薦めてくるだけあるなぁ・・・。でも本書裏表紙には勢いよく「第二弾!」と書かれているが2冊で終わってるんだよなぁ・・・成程、新品を一冊でも多く地方都市で捌けさせることで、アイツは続刊を狙う動きなの・・・か?

だとしたら協賛したい。

し、買うべきだった。

新刊古書店で良書が想像以上に良書だとああ~って後悔するこういう現象、どうすればいいんですかね。ブックオフリスト、人生の半分以上をもうブックオフをの味を知った者として生きてきている訳なんですけれども、未だに打つ手が分からない。

以下簡単に特に印象に残った話を書いていく。

「貰い物」pp23-26:人形集めが趣味の女性は知り合いからアンティークドールを貰ったが・・・。後日集めていた人形が壊れ始めて・・・。

貰った人形はレディと名付け、部屋の一番いい場所に置いて朝晩と声をかけたりした。p.24

最後の最後が突拍子もなくて本当に怖い。人形を壊していたのは誰だったのか。突然の結末に唖然とした。

あと僕自身お人形が大好きなので、印象に残ったというのもある。メルカリとかヤフオクとかで中古(所謂「里子」)でお迎えしたドールもたくさんいるし、こういう現象いつ起きても分からないのだわ!!

ちなみにヤフオクとかで「日本人形」「アンティークドール」「創作人形」とかで検索すると結構怖い顔したドールちゃん達もいてなかなかゾクゾクするよね。しかもそういう子に限って最低落札価格が高かったりするから・・・更に興奮しちゃう。

「チコ」pp.35-39:灯油缶の中に棄てられていた猫を拾ったが、その猫の周りでは不思議な現象が続いて起きる。

猫の周囲で起きる現象も初めて聴くようなものばかり。というか不思議な現象を起こす猫、いかにもロマンチックな存在が実在するんだ~ってことにまず感動。

けれどその最期の恐ろしさと、最後の一行に書かれた淡々とした事実にゾッとした。

猫を好きな人って、人によるが、なんか単にペット好きとは違う人っていますよね。異様に愛していたり、もしくは単なるぬいぐるみとしてしか見ていなかったり、猫を好きな自分に酔っていたり・・・。最後の一行で、改めて確信。

「ジャージ姿の長い髪」pp.59-63:一戸建てを買ってから母親の調子がどんどんおかしくなっていって・・・?

やがて春が来て、家での生活もすっかり慣れてきたころ、母親が突然、〈わからなく〉なっていた。p.59

結末は母親に何らかが起こって終わるのかな・・・?と思っていたので、まさかの結末に面食らった。ここで安易に母親が陰惨な死に方をしたら「ああはいはい」で終わるんだけれども、生半可普通に生きて居るもんだから妙な後味が尾を引きずる。というか、平山夢明先生の実話怪談はいつも予測可能範囲から微妙にずれたところで着地するから、やめらんねぇんだよな・・・。

「CMやドラマに出てくる家そっくりのもの」p.59のような一軒家が、数年十数年と時を重ねていくにつれてどんどん色褪せて、薄暗くなり古ぼけて、ひっそりとした存在になっていく様がなんともいえずもの悲しい。

「妄夢」pp.99-107:倒れやすい女子中学生まひるは、奇妙な夢を見るようになる。そこにかつて同じピアノ教室に通っていた少年が現れるようになって・・・?

「だめよ。そんなことばかりしちゃ、怖いことになるよ」p.103

なかなか繋がりそうで繋がらない。不気味な夢の実話怪談。

夢と現実との対比も、なかなか意味不明。なぜそんな夢を見るに至ったのか。なぜまひるは夢で犯罪にはしるようになったのか。なぜそれをかれはずっとみていたのか。

夢、の実話怪談といえば「猿夢」があって、あれは露骨にずんちゃか怖いけど、これは低弦の弦楽器のチューニング聞いているような感じ。

音程が、とれてないけど。

最後の一行までとれていない。

こんなに色ついてる本、他にCLAMP「Holic」くらいしか知らない

「ヨシオカくん」pp.108-115:衝突事故。軽自動車に積んでいたサーフィンのボードが激突で脳挫傷。しかしその時に乗っていたドライバーの青年は・・・。

回復室から戻って来た看護師さんが田中さんに「おかあさん、頻りにヨシオカっておっしゃてますよ」と告げた。p.114

天文学的数字の偶然に、天文学的数字の偶然が重なると、それはもはや運命越えて恐怖。そういった一篇。偶然と思っていたところからこそ人生拓ける・・・みたいな話をうのみにしちゃう僕なので、超印象に残った。バッドエンドをさんざん匂わせた挙句の、ほっとするような終わり方も良い。ひらやまゆめあきてんてぇみを感じる。

好きから嫌いか関係なく、本書で一番覚えている一編。多分本書を読んだことは忘れても、この話を忘れることはないだろう。

「夜勤」pp.121-125

夜勤の看護師「面白いところよ」「もう少しよ」「すぐそばに、ナースステーションがあるあら絶対に声をあげたり、動いたりしないで」pp.123-124

夜勤看護師に声当ててもらいたい声優ランキング

1位:上田麗奈 ささやかれてえ

2位:桑谷夏子 ばぶみ

3位:水樹奈々 逆に滑舌が良いバージョンもあり

4位:早見沙織 ピッタリだと思うが想像がつくため4位

5位:市ノ瀬加那 女子高生夜勤看護師、アリよりのアリ

「イトマルの夢」

鈴木さんは大学の受験勉強の頃、不思議と妙な夢を見た。p.126

夢系実話怪談第二弾。これも結末が予想外のところに着地してびっくり。夢で犯した罪は罪ではないということか。主人公の人生がとんとん拍子なのも拍子抜け。

あと「イトマル」ってポケモンいたよね・・・全く関係なかったけど。

「柱毛」pp.138-141:恋人の実家の仏間の柱に、つややかな髪の毛がもっさりと1メートルほどはえていた。

柱に毛が生えているというシュールな場面もさながら、とんとん拍子に進むハッピーエンドにニッコリ。こういう神様系の話、好きです。何なら神社も大好き。何なら僕の両親はそういうの大好きすぎて新興宗教入ってる。誰か助けて。

でもこの実話、幸せな結末に導いたのは、直接は夢自体ではなく主人公の思い切った行動っていうのもいいですね。

「こんばんは」pp.149-151:ピンポンダッシュ。

「でも、そんなに急いで逃げたとすると必ず足音が響くはずですよね」p.150

死後系の話。こういうのに僕は弱い。めっぽう弱い。天国よあってくれ頼む。

最後起きた現象が生々しくて本当に厭。死後時k語句に落ちてたら普通に怖いですんだんだけどここは平山夢秋教祖、違うんですよ。死後の世界をもっと生々しく体感のある表現で、怖くて厭だ。

なんだよ・・・なんなんだよぉ。

「十五の春」pp.152-154:視覚に異常をきたした女子高生がある日倒れて3日間意識が戻らなかったというが・・・

「あとからきいたはなしなんですけど、あたしはその時、〈ワキヤトキツレ〉になっていたんだそうです」p.153

不思議な三日間の話である。何ならちょっとした「世にも奇妙な物語」レベル。フィクションなら陳腐な話だけれど、でもこれが実話というのだから、なかなか興味深い話であるなぁ、と思う。

多分死ぬ直前、己の生きた時代、以外の時代を見たいとでも祈ったのかな。せっかくなら、テレビもドラマも野外ももっと3日間、ワキヤトキツレ楽しめばよかったのに・・・。

15歳。尾崎豊が盗んだバイクで走りだしている間にこういう体験をしている女の子もいたんだなぁと思うと感慨深い。

「いつかわかる」pp.172-178:小学生から中学生の時にかけて、公衆電話が自分にだけ聞こえるように鳴るというが・・・。

小説のような実話。頼む小説であってくれ。

実話系怪談あるある:未来の自分から電話かかってきがち

の法則に野ッと他実話なんだけれどもその中でも多分屈指のトップクラス。主人公の家庭、娘の存在・・・といい妙に人生を感じさせられるのがたまらないですね。

「月に行く」pp.187-192:プールの授業で溺れたヨシモトは、次の期末テストでは五教科巣満点に近い抜群の成績を残した。

起こる現象の怪異さ、よりもその現象を利用しようとした親子の執念が怖ろしい一篇。母親っ子であったという男子中学生・高校生と恐らく中年以降である母親が日々繰り返す行為・・・。恐らく冴えない容姿だろう。母親も疲れた顔をしているだろう。それでも続ける・・・希望ある未来の為に・・・想像するだけでゾッとする。

多分父親は家のことに無関心だったんでしょう。家庭環境も透けて見えるような一編。

数ページなのに、「いつかわかる」といい本編といい、体験者たちの暮らしや人生等体験者の色んなものが立体的に見える。ここがやっぱ他の実話怪談作家と一線を画すところなんじゃないかなぁと思う。

「マネキン」pp.204-208

大野さんはある大手予備校の講師をしていたのだが、心機一転、弁護士を目指して頑張ることにした。p.204

起こる現象が怖ろしいが、その怪異の対処法がなんともユニーク。いや普通だったら限界迎えるでしょってところを元予備校講師根性で何とかするのわろてしまう。いやいや仲良く暮らしてるんじゃねーよ。

「奇妙な人」pp.209-212

大熊さんの叔父は変人だった。p.209

あらあら不思議、何とも不思議・・・な一編。人間よりかは神様に近い人だったのかもしれない。その一族を守るために生まれたような存在、というか。「ふきだま」というエピソードが付け加えられているくらいで話の大筋に、恐怖や斬新さ、もしくは胸を打つような感動があるという訳でもないが、心に残った一編。

「臨終」pp.257-258

「いやだよ」p.258

2ページにして、今までで一番後味が悪い一編。

「ごめんね」「だめだよ」でもなくついて出た言葉が「いやだよ」なのが後味の悪さを助長させる。

せめて「ごめんね」と言える自分でありたい。

以上である。結構面白く読めた。

大学受験勉強時の話が結構多く収録されていた気がする。やっぱ多くの人が今日鬱うして経験する一生に一度の気狂いチャンスイベントなんだろうな。

平山夢明先生の、250ページを超える実話怪談単著って、実は本シリーズが初めて。

というか、他にもあまりない気がする。竹書房文庫は大抵220ページ程度で終わってしまうし。

且つ幽霊人間、両方の怖さをぎゅっと詰め込んだ大変お買い得な内容でもある。

2冊で終わっているのが本当に惜しい。3巻4巻と是非読みたい。文庫オリジナルでもいいので、中山市朗先生の「怪談狩り」みたく。

ジュンク堂のアイツが数年経てもおススメしているのがよく分かる。数年経ても怖さ奇怪さは一切色褪せることなくくっきりと読者の心に影を落とす。

最高のシリーズ。

***

LINKS