星座のモチーフにもなった古代ギリシャの神々の逸話。

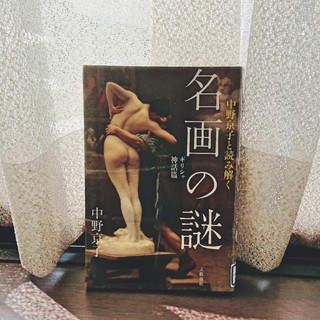

中野京子『中野京子と読み解く 名画の謎 ギリシャ神話篇(文藝春秋 2011年)の話をさせて下さい。

【概要】

「怖い絵」シリーズで知られる中野京子が、

旧約・新約聖書の場面を描いた傑作を取り上げながら、

聖書の物語について叙情的に情熱的に解説。

読み易く、面白い美術書。

ちなみにすでに読了したシリーズ。

中野京子『名画の謎 対決篇』

中野京子『名画の謎 陰謀の歴史篇』

中野京子『名画の謎 旧約・新約聖書篇』

【読むべき人】

・西洋美術に関心がある人

・星座の由来となった神話に関心がある人

・神話の逸話をいろいろ知りたい人

【感想】

本作は「ギリシャ神話」と題して、

神話の神々を取り扱った作品を紹介する。

「ギリシャ神話」というのは、アレである。

そう、アポロンとかゼウスとかディアナとかヴィーナスとか、そこらへんが出てきて、

人間神様関係のもつれから人類が振り回されるあの神話の群。

神話が・・・、

例えば

水仙(ナルキッソス)の由来 我に溺れて花になるpp.227-237

パンドラの箱が出てくる神話 みんな女のせい?pp.49-60

等、

その話単体で完結する小話が多い。

一章につき一話+神話主題の作品解説 となっているためサクサク読めるし分かりやすい。

それにギリシャ神話自体はよく知らなくとも

ゼウス、ヴィーナス、ダナエ、ピグマリオン、パンドラ、バッカス、イカロス・・・等々

名前は知れ渡っていることが多い。

彼らがどういった人物なのか。

どのような神話に登場しているのか。

今作ではそこが読めるのも嬉しい。

ちなみに僕が圧倒的にビビッときたのはこの章。

恋人を死なせて pp.134-147

太陽神アポロンと、スパルタ王の息子ヒュアキントスは付き合っていた。

ある日二人が野原で円盤投げに興じていたところ、

円盤がヒュアキントスの頭部にあたって、死んでしまった。

アポロンは彼の遺体を抱きとめて悲しみに打ちひしがれる。

やがて、ヒュアキントスの地にそまった大地からは百合に似た形、だが色は白ではなく濃い紅の花が咲くのであった。「それがヒヤシンスである。」pp.134-135

紹介する作品は2つ。

ブロック≪ヒュアキントスの死≫と、ティエポロ≪ヒュアキントスの死≫なんだけれども・・・。

この2作品のインパクトが強かった。

特に、ブロックの作品。

ジャン・ブロック≪ヒュアキントスの死≫(1801年)

美しい。

美しいのである。

スフマート(境界線を曖昧にする技法)を用いたような曖昧な線に、

薄く照り付ける太陽。

そして、二人の若き青年の肉体。

すごくいい絵だなと思った。

ティエポロの作品も、「円盤」を当時流行したスポーツ「テニス」に変えていてそこが面白かった。

ちなみにテニスは、ボールが今ほど柔らかくなく、

命がけの競技だったんだそうな。

以上である。

ちょくちょく聞いたことあるような神々の逸話を読めてなかなか面白かった。

いろいろ面白い章はあったけれども、

ブロックの作品の美しさに万歳。

そんな感じ。

ちなみに僕が初めて「ゼウス」という言葉を聞いたのは・・・

覚えている。

小学5年生の時だった。

夏休みの宿題、「自由研究」の時に

僕が唯一もってる図鑑。

といってもそこまで図鑑好きじゃなかった。

この『小学生の図鑑NEO 星と星座』(小学館 2003年)

星座の知識を調べて一冊まるまるノートを埋めて提出した。

なかなか褒めてもらって「ラッキー」と思ったのを覚えている。

今思えばたいしたものだ。

さ、て。

「名画の謎」シリーズもこれで終わり。

第4弾、第3弾、第2弾ときて第1弾の今作も読み終わった。

「怖い絵」から続いて、

1章あたり10ページ前後で

紙幅いっぱいに情熱的に作品の魅力を語る本シリーズ。

もうこういうシリーズをすべて読み切ってしまったのかと思うと悲しい。

うーん。

2シリーズを比べると・・・。

勉強になるのは「名画の謎」シリーズだけど、

中野先生未読者には「怖い絵」からのがいいかな。

勉強になる分、内容も前知識があった方がいいのが多いので。

ちなみに僕的な「名画の謎」シリーズの順位は、

第1弾「ギリシャ神話篇」

第4弾「対決篇」

第2弾「旧約・新約聖書篇」

=====越えられない壁====

第3弾「陰謀の歴史篇」

って感じかな。

中野先生は他にもいろいろ作品を出している。

マリーアントワネット、ハプスブルク家、世界史、映画・・・エトセトラエトセトラ。

うーむ。

全部読んでみたいなぁ。

LINKS

中野京子『怖い絵』

中野京子『怖い絵2』

中野京子『怖い絵3』

中野京子『新 怖い絵』

中野京子『名画の謎 対決篇』

中野京子『名画の謎 陰謀の歴史篇』

中野京子『名画の謎 旧約・新約聖書篇』※記事中で用いた作品はパブリックドメインを使用しています。

よめたー。